Inflación y déficit fiscal, las lecciones de Keynes que debemos recordar

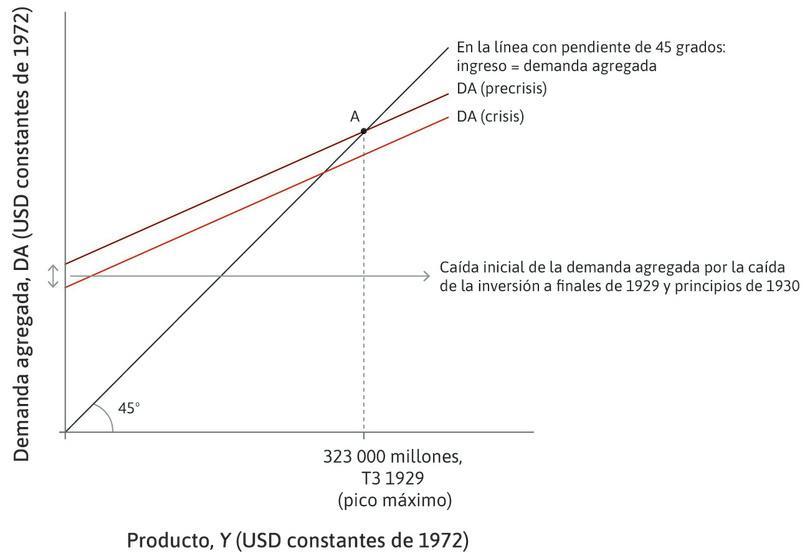

John Maynard Keynes, uno de los más grandes economistas del siglo XX, es universalmente famoso por su tesis –que revolucionó la teoría clásica– según la cual el Estado debe aumentar el gasto, el déficit fiscal y la deuda pública para compensar una caída abrupta del consumo y la inversión privada en tiempos de depresión económica y desempleo generalizado.

Keynes dejó constancia de las limitaciones de su doctrina. En especial, hizo repetidas advertencias contra el abuso del gasto y el déficit, debido a sus efectos inflacionarios. Trazó una clara distinción entre el gasto corriente del Estado, que debía guardar equilibrio con la recaudación, y las inversiones de capital (obra pública) para estimular el empleo, que se financiarían mediante el aumento de la deuda pública y el déficit. Afirmó que un déficit deliberado en el presupuesto de gastos corrientes sería “una medida inusual y casi desesperada” (Collected Writings, 27:354). Y en una carta de diciembre de 1933 al presidente Franklin D. Roosevelt escribió: “La emisión monetaria para aumentar la producción y el ingreso se parece a un intento de subir de peso comprando un cinturón más largo”.

Decía además el economista británico: “Por vía de un continuo proceso de inflación, en forma solapada, el gobierno puede confiscar una parte importante del patrimonio de los ciudadanos. Por otra parte, esa confiscación se da en forma arbitraria, empobreciendo a la población y beneficiando a una minoría” (The Economic Consequences of the Peace).

¿Qué se entiende de este párrafo de Keynes? Que el responsable de la inflación es el Estado. La afirmación es cristalina, terminante, y no deja mucho espacio para especulaciones acerca de posibles “corresponsables”. A lo anterior se añade algo que suele pasar desapercibido, y que se relaciona con la palabra “solapada” (“secretly and unobservedly”) que usa Keynes para describir la confiscación inflacionaria.

El poder adquisitivo que se pierde por la inflación no desaparece en el vacío, como pareciera. Las pérdidas de los ciudadanos tienen su contrapartida en una ganancia del Estado, que se beneficia por una “licuación” de sus deudas. Sin ser idéntica, esta licuación tiene un efecto macro asimilable a una recaudación. De modo que la población, sin saberlo y sin quererlo, hace un aporte al fisco en forma invisible y continua por un monto similar al que va perdiendo en poder de compra. Por eso la inflación es un impuesto.

Cuanto más alta sea la inflación, más elevada será la “alícuota” del impuesto, que hoy recauda más que el IVA y el impuesto a las ganancias, según algunas estimaciones. Y, como lo anticipara Keynes, a mayor inflación, mayor pobreza, puesto que la inflación empeora la distribución del ingreso al castigar con más fuerza a los pobres.

¿Qué hay que hacer para abatir la inflación en nuestro país? Siguiendo los principios keynesianos antes expuestos, el primer objetivo debería ser alcanzar el equilibrio fiscal y mantenerlo en el tiempo, dejando atrás más de medio siglo de déficit crónicos. Se trata de un paso fundamental, aunque de ningún modo el único, hacia la reducción de la tasa de inflación, la estabilización del tipo de cambio y el aumento del salario real.

Obstáculos

¿Cuáles son los obstáculos para alcanzar el equilibrio fiscal? En primer término, la ausencia de una firme decisión política, a partir de la cual se arbitren las medidas necesarias para concretar el objetivo. En segundo lugar, la magnitud de los gastos consolidados del Estado, que aumentaron del 25% del PBI, promedio aproximado del siglo pasado, a un pico del 45% en la última década. Cerca de la mitad de la producción nacional de bienes y servicios (registrada; la economía informal no entra, o se captura solo parcialmente, en el cómputo del PBI) se destina a sufragar el gasto público.

En el citado período, asimismo, se duplicó el número de empleados públicos a 3,8 millones (Nación, provincias y municipios). Desde entonces, lo único que ha conocido el país es estancamiento, inflación y pobreza. Resultado previsible, puesto que el aumento del gasto implicó una monumental transferencia de ingresos desde el sector productivo de la economía hacia el sector estatal, a través de mayores tributos, de retenciones a la exportación y del impuesto inflacionario.

¿Qué consecuencias tienen las políticas de intervención estatal dirigidas a combatir la inflación por medio de controles y subsidios? Debemos a Keynes una advertencia temprana y visionaria sobre sus efectos: “Una hueste de remedios populares vanamente ha intentado curar los males del día, los cuales –subsidios, controles de precios y de alquileres, persecución a los especuladores e impuestos a los beneficios extraordinarios– eventualmente se convirtieron en parte no menor de los problemas” (Essays in Persuasion, Cap. II).

En el caso argentino, la distorsión de precios relativos derivada de la acción del Estado, el alto costo de los subsidios energéticos, los problemas cambiarios y el efecto inercial de una inflación del 50% anual (fuente de la teoría de la inflación multicausal) solo tienden a agravarse con el tiempo. Como nuestra propia y dolorosa experiencia enseña, estas medidas acumulan atrasos y desviaciones que más tarde hacen necesario lo que se ha dado en llamar un “sinceramiento de las variables”, de consecuencias nefastas, como el Rodrigazo en 1975, el fin de la tablita en 1981, la hiperinflación del gobierno radical en 1989 y la salida de la convertibilidad en 2001/2002.

¿Cuáles son las opciones para equilibrar las cuentas públicas? Cuando el crédito público está agotado y se lo reemplaza con emisión monetaria que solo sirve para agravar los problemas, simplemente el camino que queda es aumentar impuestos o reducir gastos. La tercera opción, que llamaríamos “virtuosa” –salir del déficit por vía del crecimiento– es la que todos desearíamos. Pero el crecimiento depende de la inversión, que bajo las actuales condiciones difícilmente se concrete en la magnitud necesaria.

Un aumento de impuestos sería un estímulo adicional para la evasión y la marginalización incremental del empleo, que hoy suma 7 millones de trabajadores fuera del sistema, creciendo la competencia ilegal contra las empresas que pagan sus impuestos en tiempo y forma.

En el sector privado hay más trabajadores en negro que en blanco (sumando asalariados e independientes no registrados). La informalidad ha dejado de ser una cuestión periférica. Hoy debe verse como lo que realmente es, un movimiento espontáneo de resistencia civil contra impuestos y cargas sociales excesivas, altas contingencias por litigios en el fuero laboral, costo de indemnizaciones por reducción de nómina o prohibición temporaria de ésta aún en situaciones límite; con profundas consecuencias para el orden económico general.

Por otra parte, un aumento de impuestos afectaría la producción, encarecería la comercialización, operaría en contra del impulso exportador al afectar la competitividad externa y crearía un mayor clima de desaliento para la inversión privada, que está en niveles muy bajos, con excepciones. Lejos de lo deseable, que es la creación de incentivos adicionales para que la inversión y el empleo aumenten y el país vuelva a crecer en forma sostenida.

La solución alternativa y posible al aumento de impuestos, que es reducir el gasto público, es una tarea ingrata y resistida por el sistema político porque en el corto plazo afecta su base de sustentación electoral, entre otras razones de peso, algunas de orden ideológico.

Recorte selectivo

Hay, sin embargo, caminos a explorar diferentes a una reducción indiscriminada del gasto. Sin ser una panacea, la OCDE recomienda un recorte selectivo para evitar un ajuste extendido cuyas consecuencias políticas y sociales son conocidas. El criterio selectivo consiste en eliminar –metódicamente y con firmeza– privilegios, subsidios de costo insostenible, prebendas injustificadas, entes cuya razón de existir es cuestionable, burocracia estatal sobredimensionada y pérdidas de las empresas estatales, entre otros. Nada fácil para un país que a través de décadas ha prohijado la acumulación de estas deformaciones hasta convertirlas en parte integral del sistema. A cambio, probablemente se evitaría un sacrificio generalizado de la población y una mayor caída del salario real.

El rol del sector privado

¿Cuán relevante será la participación privada en el marco de un eventual plan antiinflacionario cuyo objetivo sea estabilizar la economía y lograr que el país vuelva a crecer? Inequívocamente, Keynes le asignó un rol central. “Es el empresario el que construye… Si el espíritu emprendedor está en pie, el patrimonio social aumenta…” (“Treatise on Money”, 1930).

Keynes no era ambivalente acerca de la esencial contribución de los empresarios, reconocimiento doblemente valioso dado que les tenía poca simpatía: “El capitalismo se basa en la extraordinaria convicción de que los sujetos menos agradables, por las razones menos virtuosas… trabajan para el bien común de la sociedad”. Con menos humor, Keynes resumió en The Economic Consequences of the Peace: “Combinando la antipatía popular contra los emprendedores con los golpes propinados a la seguridad social a través de constantes alteraciones de los contratos entre Estado y sociedad, a las que se agregan las disrupciones del equilibrio patrimonial derivadas de la inflación, los gobiernos hacen imposible el mantenimiento del orden y la estabilidad social, sin tampoco tener ningún plan” [para lidiar con la situación].

¿Han tenido éxito los planes antiinflacionarios de otros países en circunstancias parecidas? La respuesta es claramente sí. La inflación persistente fue abatida en casi todos los países del mundo. Los programas no han sido patrimonio exclusivo de la ortodoxia económica. Fueron implementados por un gran número de gobiernos de diferente signo, incluyendo los de izquierda; como por ejemplo el de Portugal (que redujo el gasto público mediante una criteriosa reasignación de partidas presupuestarias) y el Frente Amplio en el Uruguay (que en 2012 recuperó el “investment grade”). El plan del gobierno de coalición israelí en 1985-87 fue también exitoso. Tuvo bastante en común con el Plan Austral. Ambos enfrentaron una inflación de tres dígitos, pero el de Israel logró sus objetivos por tener mayor consistencia en el tiempo, y porque el shock recesivo causado por la rápida reducción del déficit fiscal (8,7% del PBI) fue amortiguado por un aumento del consumo privado, que tenía una considerable reserva de ahorros que, gracias a la confianza en el plan, se volcó a la inversión y al consumo.

¿Qué saldo nos deja nuestra propia experiencia? Importante y aleccionador. No hubo una razón principal o única del fracaso de los distintos planes antiinflacionarios que se pusieron en marcha en las últimas décadas, sino una serie de desviaciones provocadas por desconocimiento, rechazo o inobservancia de los lineamientos del plan por parte de funcionarios del propio gobierno.

¿Cuál es la principal preocupación actual de los ciudadanos? Según todas las encuestas, la inflación, sin que las afiliaciones políticas individuales alteren el desaliento general, que trasciende esas diferencias.

Doblegar la inflación es un imperativo que la Argentina se debe a sí misma, independientemente de que lo exija o no el FMI. Un plan de estabilización tendría, indudablemente, un costo político. Pero el costo de no ponerlo en marcha podría ser aún más alto, en especial si sigue creciendo la pobreza, lo cual fácilmente puede ocurrir si la inflación sigue en aumento. Es también un paso indispensable para el gradual retorno de la confianza en el país, un intangible cuya importancia es imposible exagerar. Tanto o más importante que la de los inversores, se necesita en primer lugar recuperar la confianza de los propios argentinos, cuyo mayor deseo es poder trabajar, progresar y vivir en paz.